🌐 6장. 네트워크 설계와 구축

6.1. 네트워크를 설계﹒구축할 때 할 일

6.1.1. 시스템 개발과 네트워크 설계﹒구축의 관계

네트워크 설계는 처음에 그 시스템이 무엇을 하는 시스템인지 생각하는 것부터 시작한다.

대전제는 '그 시스템은 무엇을 하는 시스템인가?'를 생각하는 것이다. 거기에서 더 나아가 어떤 네트워크가 필요한지 생각한다.

시스템 구성에 따라 필요한 네트워크 구성도 달라진다. 예를들어, 웹 브라우저로 조작할 수 있는 일정 관리 앱을 만들고 싶다고 가정한다. 웹 애플리케이션 A를 회사 내에서만 사용하고 싶다면 사내 랜상에 웹 서버와 DB서버를 구축해서 설치해야 한다. 사용자 규모에 따라서는 웹 서버와 DB 서버를 서버 한 대에서 동작시킬 수도 있다.

웹 애플리케이션 A를 SaaS로 제공하고 여러 회사에서 인터넷으로 이용하려면, 웹 서버는 인터넷에 공개하지만, DB 서버는 보안 관점에서 인터넷을 거치지 않고 웹 서버와 통신해야 한다.

또 SaaS로 제공하는 경우 사내에서 이용할 때보다 부하가 걸려 더 높은 가용성이 요구된다.

따라서 웹 서버는 한 대가 아니라 여러 대를 준비해서 서버에 집중되는 부하를 분배하거나, DB 서버도 여러 대에 동일한 데이터를 보유하여 데이터 손상이 일어나지 않도록 해야 한다.

이처럼 어떤 시스템을 만드는지 어느 정도 규모인지에 따라 필요한 네트워크 형태가 달라진다. 시스템 요구사항에 맞는 네트워크를 결정하고 만드는 것이 네트워크를 설계하고 구축할 때 중요하다고 할 수 있다.

6.1.2. 네트워크 설계와 구축(물리 인프라 편)

네트워크 설계의 각 프로세스는 시스템 설계와 크게 다르지 않다. 먼저 요건을 정의하고 어떤 시스템을 만들지, 그 시스템을 위해 어떤 네트워크를 만들지를 결정한 후 그 내용에 따라 기본 설계와 상세 설계를 한다.

기본 설계에서는 요건 정의에서 결정한 내용을 바탕으로 네트워크를 구축하면서 기본적인 사항을 정리한다. 상세 설계에서는 기본 설계에서 정리한 내용을 기반으로 '어떤 기기(서비스)를 사용하여 만드는가' 처럼 구현 방식의 세부 사항을 담는다. 이들 설계는 설계 리뷰를 거쳐 다듬은 후 구축 단계에 들어간다.

요건 정의 - 기본 설계 - 상세 설계 - 설계 리뷰

웹 애플리케이션 A를 SaaS로 제공하는 경우를 예로 들어 구축해보자.

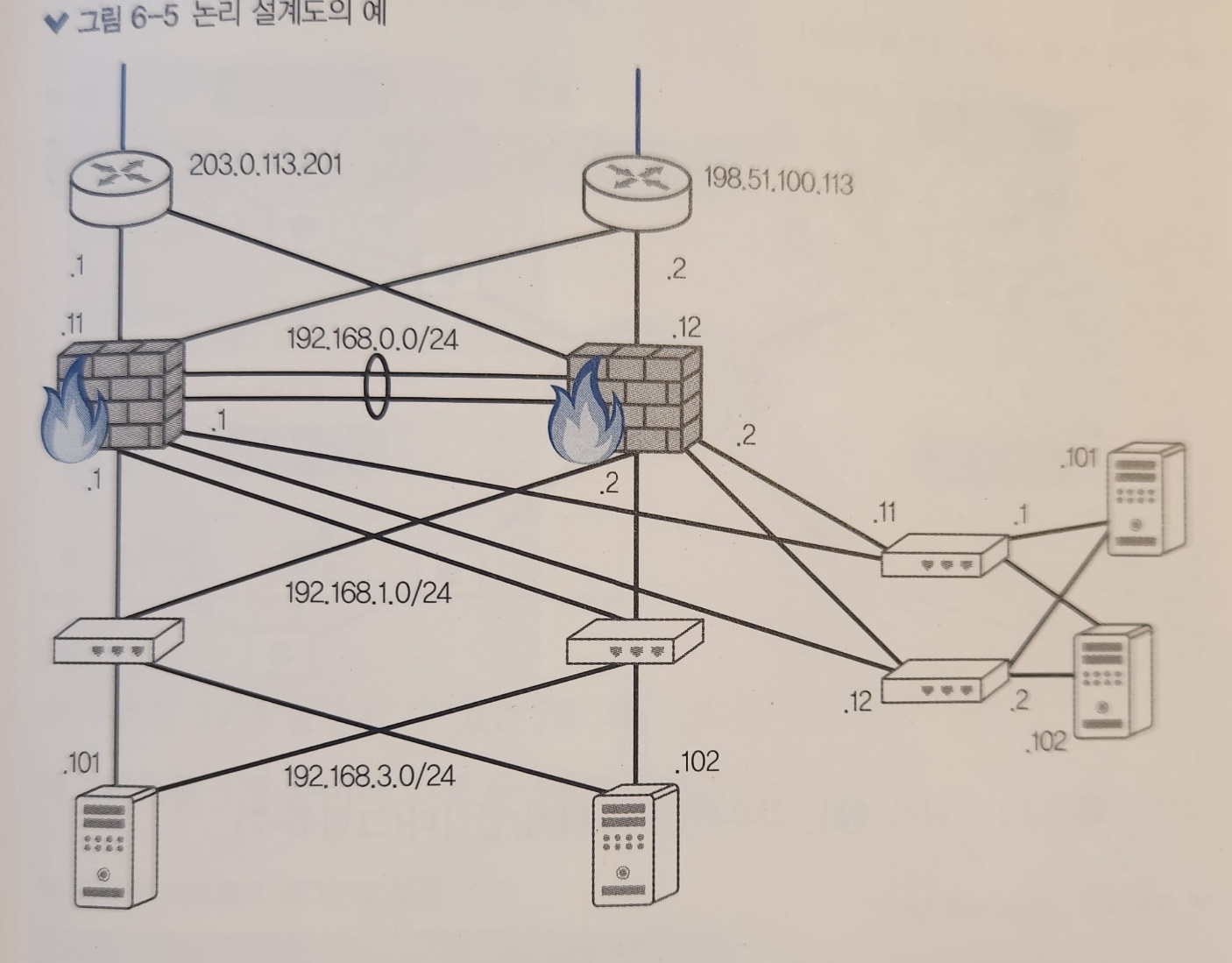

현재 데이터 센터에 랙(전용 선반)을 빌리고 서버와 네트워크 장비를 구입하고 인터넷 회선도 계약한 상태이다. 대략 네트워크 구성을 정했으면 네트워크 구성도로 나타내본다.

네트워크 구성도에는 물리 설계도와 논리 설계도가 있다. 물리 설계도에는 네트워크 기기가 포트별로 어디로 접속하는지와 기록한 포트 표나 랙의 어느 위치에 어떤 기기를 넣을지 기록한 랙 구성도, 케이블을 연결할 곳, 종류, 색 등 정보를 정리한 케이블 결선 표 등이 있다.

물리 설계도에 따라 네트워크 기기와 서버를 랙에 마운트하고 네트워크 케이블이나 전원 케이블 등을 연결한다.

논리 설계도에서는 네트워크 회선의 랜간 라우팅이나 방화벽 규칙 설정, 어드레싱 등을 실시하고, 설계한 내용을 그림으로 나타낸다.

현장에서 직접 랙에 마운트한 기기에 네트워크를 설정할 수 있고, 네트워크가 미리 설정된 기기를 데이터 센터에 보내고 현장에서는 동작만 확인하는 경우도 있다.

6.1.3. 네트워크 설계와 구축(클라우드 서비스 편)

이번에는 클라우드(IaaS)를 사용하여 같은 방식으로 네트워크를 구축해보자. AWS환경에서 구축하는 경우를 예로든다.

IaaS에서는 사업자가 제공하는 가상화 기반에 시스템을 구축한다. 서버와 네트워크 모두 가상으로 만들어진다. 물리 네트워크는 사람이 기기 설치나 초기 설정 등을 수작업으로 해야 하지만, 클라우드에서는 기기 설치를 대신하여 인스턴스(AWS에서는 가상 서버를 '인스턴스'라고 함) 생성, 초기 설정 같은 모든 작업을 웹 브라우저의 제어판에서 할 수 있다.

IaaS에서 시스템을 구축하는 흐름은 다음과 같다.

- 서브넷 생성

- 가상 서버 생성

- 보안 그룹 설정

- Elastic IP 설정

차례대로 살펴보자.

1️⃣ 서브넷 생성(퍼블릭 서브넷, 프라이빗 서브넷)

AWS에서는 서브넷 단위로 네트워크 세그먼트를 나누어 작성한다. 구체적으로는 인터넷에 공개한느 서버를 두는 서브넷(퍼블릭 서브넷)과 인터넷에 공개하지 않는 서버를 두는 서브넷(프라이빗 서브넷)을 생성한다.

가용성을 생각해서 각 서버를 가용 영역(availability zone)(데이터 센터에 해당) 2개로 나누어서 배치하고 각 가용 영역에 퍼블릭 서브넷과 프라이빗 서브넷을 2개씩 총 4개를 배피한다.

2️⃣ 가상 서버(인스턴스) 생성

AWS에서는 가상 서버를 인스턴스라고 한다. 여기에서는 EC2 서비스를 이용하여 웹 서버의 인스턴스를 생성한다. 또 RDS라고 하는 DB 서버 전용 인스턴스를 만들 수 있는 서비스도 있기 때문에 DB서버의 인스턴스는 이곳을 통해서 생성한다.

3️⃣ 보안 그룹 설정

AWS에는 보안 그룹이라는 서버에 연결하는 방화벽과 같은 것이 있다. 필요한 포트만 외부에서 보내는 통신을 통과하도록 작성해서 인스턴스에 할당한다.

4️⃣ Elastic IP설정

Elastic IP란 인스턴스에 결합하는 고정 글로벌 IP이다. 외부에 공개할 웹 서버 인스턴스로 설정한다.

가상화 기반에 설정하는 것이므로 물리적인 작업이 발생하지 않는다. 설정 작업은 웹 브라우저에서 완결된다. 명령어나 정의 파일을 이용함으로써 정형화 및 자동화할 수도 있다.

클라우드는 매우 편리하지만, 물리적인 시스템의 네트워크 구조나 원리 원칙을 이해해야 더욱더 폭넓게 대응하는 엔지니어가 될 수 있다.

6.2. 웹 신뢰성을 높이는 기술

6.2.1. 웹 신뢰성이란?

시스템에 장애가 발생해도 서비스를 지속해서 제공하는 것이 중요하며, 이런 사고방식을 장애 대응 설계(design for failure)라고 한다.

- 로드 밸런싱(처리 분배)

6.2.2. 대칭 키 암호 방식과 공개 키 암호 방식

통신을 할 때 보내는 삶과 받는 사람 사이에서 누군가가 통신 내용을 도청할 수도 있다. 그래서 제삼자가 보더라도 알 수 없도록 암호화할 필요가 있다. 암호화된 것을 원래대로 되돌려서 읽을 수 있는 상태로 만들려면(복호화) 열쇠가 필요하다.

암호화와 복호화 메커니즘에는 세 가지 방식이 있다.

1️⃣ 대칭 키 암호 방식

대칭 키 암호 방식이란 암호화와 복호화에 같은 키(대칭 키)를 이용하는 방식이다. 이 방식은 집 문을 여닫을 때 같은 키를 사용하는 것과 비슷하다. 파일 암호화 등에 자주 이용되는 방식으로, 프로세스는 아래와 같다.

1. 수신자가 발신자에게 키를 건네주고, 수신자도 같은 키를 가지고 있다.

2. 발신자는 암호 키로 암호화한 파일을 수신자에게 보낸다.

3. 수신자는 가지고 있던 같은 키로 파일을 복호화한다.

대칭 키 암호 방식의 문제점은 키를 안전하게 교환하기가 어렵다는 것이다.

2️⃣ 공개 키 암호 방식(비대칭키 암호화 방식)

공개 키 암호 방식은 암호화와 복호화에 별도의 키를 사용하는 방식이다.

암호화에 사용되는 것은 공개 키, 복호화에 사용되는 것은 비밀 키라고 한다.

1. 수신자가 발신자에게 공개 키를 건네준다.

2. 발신자는 공개 키로 암호화한 파일을 수신자에게 보낸다.

3. 수신자는 비밀 키로 파일을 복호화한다.

이 방식은 공개 키로 암호화한 데이터를 복호화할 수 잇는 것은 비밀키를 가진 사람뿐이라는 것이 핵심이다. 키 교환이 간편하고, 암호화가 필요한 데이터를 처리하기 전에 키를 배포하고 취득할 수 있다.

3️⃣ 두 가지 방식을 함께 사용

웹 사이트 암호화에 사용되는 SSL/TLS 통신은 대칭 키 암호 방식과 공개 키 암호 방식을 함께 사용한다.

1. 클라이언트가 서버로 접속 요청

2. 서버가 클라이언트에게 공개키 제공

3. 클라이언트에서 통신용 대칭키를 생성

4. 생성된 대칭키를 서버의 공개키를 활용하여 암호화

5. 암호화된 공개키를 서버로 전송

6. 서버에서 비밀키로 복호화

7. 대칭키를 기반으로 암호 통신을 진행

SSL/TLS 통신을 시작할 때 서버가 클라이언트에 공개 키를 전달하는데, 인증 정보나 공개 키 정보를 하나로 모은 것이 SSL/TLS 서버 인증서 이다. 서버는 SSL/TLS 서버 인증서로 클라이언트에 인증 정보나 공개 키 정보를 세트로 건네주고, 클라이언트는 건네받은 SSL/TLS 서버 인증서로 접속 상대의 정보를 확인하고 통신한다.

6.2.3. 상시 SSL화

상시 SSL/TLS 화란 웹 사이트 전체를 HTTPS화(암호화)하는 것이다. 보통 상시 SSL화라고 하는 경우가 많다.

실제 프로토콜은 SSL의 진화형인 TLS를 상요하지만, 일반적으로 알려진 용어가 SSL이므로 SSL/TLS를 단순히 SSL로 부른다.

이전에는 웹 사이트 전체를 암호화하려면 느려진다는 인식이 일반적이었으나, 최근에는 다음과 같은 이유로 상시 SSL화가 권장되는 추세이다.

1️⃣ HTTP/2에서는 표시 속도가 오히려 빨라진다.

HTTP/2 라는 새로운 프로토콜에서는 이전 HTTP 버전의 문제점이 개선되어 통신 효율이 높아졌다. 클라이언트와 서버 사이의 통신을 암호화하는 사양이 표준으로 정해져 있어 HTTP/2에 대응하려면 상시 SSL화가 필요하고, 이로써 응답 속도 향상을 기대할 수 있다.

2️⃣ SEO의 장점이 있다.

SEO(Search Engine Optimization)는 검색 엔진 최적화로 번역되며, 검색 결과에서 웹 사이트가 좀 더 상위에 표시되게 하는 일련의 대책을 SEO 대책이라고 한다. 오늘날 검색 엔진의 점유율은 구글이 앞도적으로 우위에 있으며, 구글에서는 상시 SSL화를 검색 결과의 평가 기준 중 하나로 삼고 있으며, SEO 대책의 일환으로 상시 SSL화가 되기도 한다.

3️⃣ HTTP일 때 웹 사이트를 열면 현재 웹 브라우저에 경고가 표시된다.

HTTP 웹 사이트를 열면 주소창에 '주의 요함'이라는 경고가 표시된다. 크롬 56부터는 HTTP 페이지에 ID나 패스워드 같은 기밀 정보를 입력하는 폼이 있을 때 보안 경고가 표시되었지만, 지금은 HTTP 웹 사이트 모두에서 경고가 표시된다.

6.2.4. 부하 분산

웹 사이트의 내장애성이나 처리 능력을 높이고자 웹 서버 한 대가 아니라 여러대로 웹 사이트를 호스팅하기도 한다. 이 경우 액세스를 분산해서 할당하는 것을 부하 분산이라고 한다.

DNS 서버 설정이나 전용 기기 및 소프트웨어의 도입, 서비스 등을 이용하여 부하 분산할 수 있다.

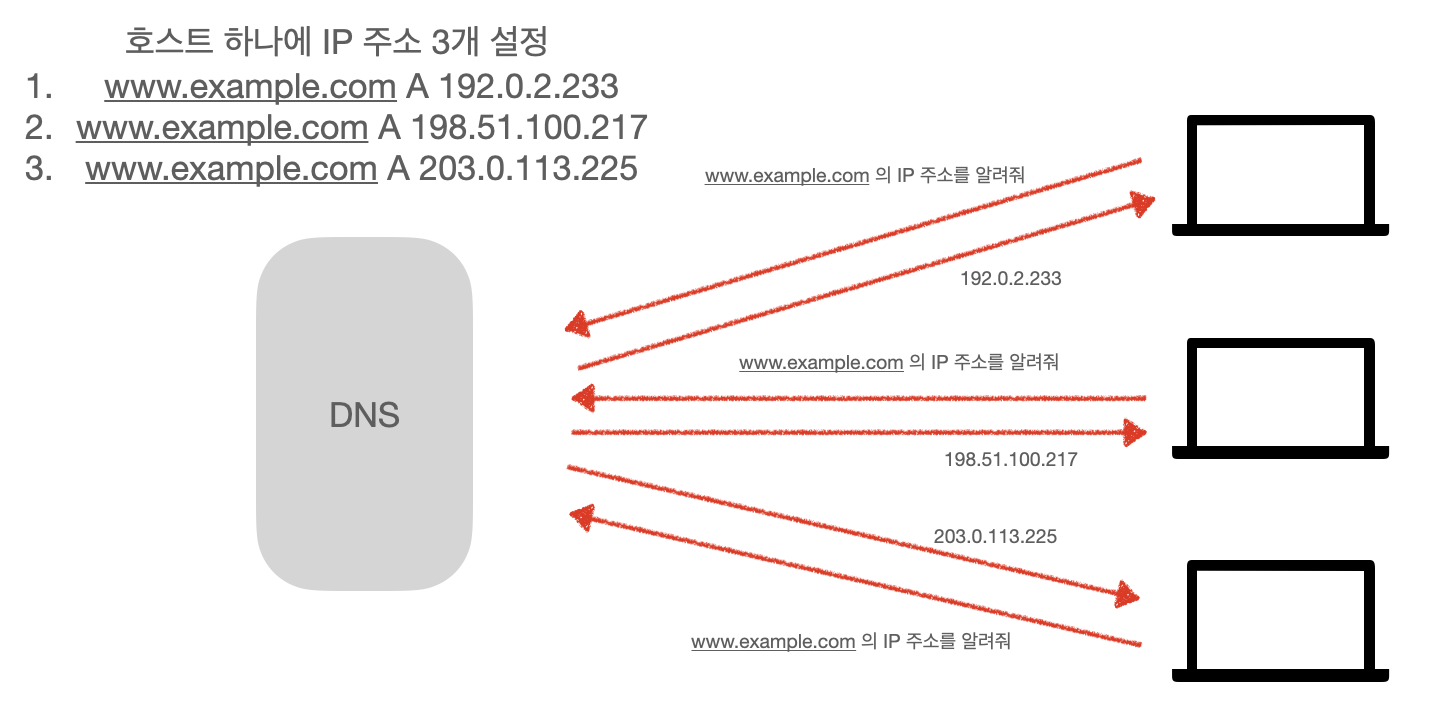

1️⃣ DNS 라운드 로빈

DNS 라운드 로빈은 DNS 시스템을 사용해서 요청을 서버 여러 개로 분산하는 방식이. 한 호스트 이름에 IP주소를 여러 개 설정함으로써 요청받은 DNS 서버는 차례대로 IP주소를 반환한다.

DNS 라운드 로빈은 특별한 장비나 소프트웨어를 쓰지 않고도 부하를 분산할 수 있다. 그러나 단점도 존재한다.

DNS 서버가 각 서버를 모니터링해서 동적으로 할당하는 것은 아니기 때문에 다운된 서버의 IP를 반환하는 경우가 있다. 또 서버의 부하 상태와 상관없이 균등하게 할당되므로 처리 능력이 낮은 서버와 처리 능력이 높은 서버에 고르게 할당되면 퍼리 능력이 저하된 서버는 처리 한계에 도달할 가능성도 있다.

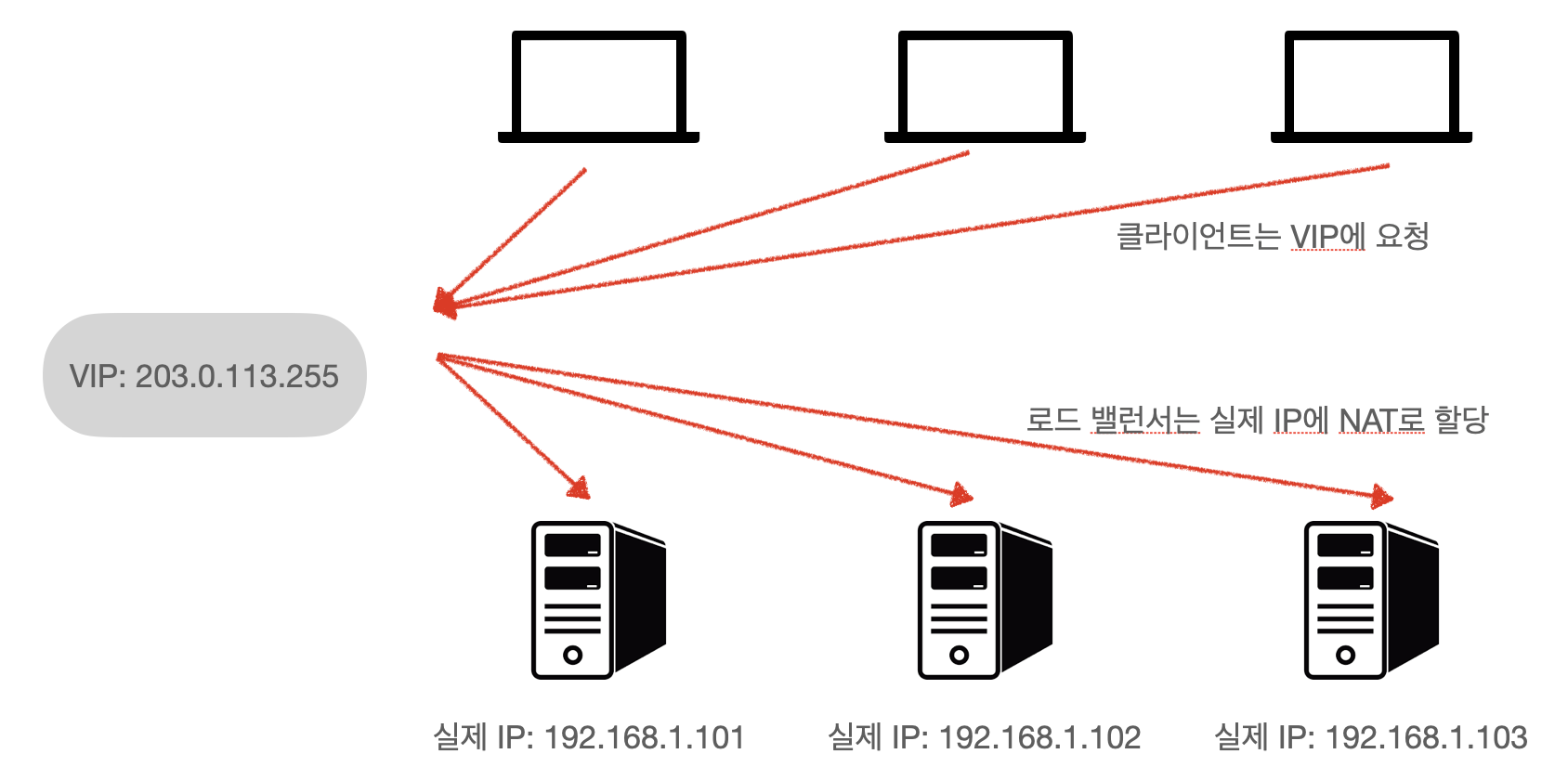

2️⃣ NAT형

NAT형이란 VIP라는 가상 IP 주소에 대한 요청을 실제 서버 여러 대에 할당하는 방식이다.

하드웨어/소프트웨어 등으로 제공되는 일반적인 로드 밸런서(L4 스위치/L7 스위치라고도 함)에서 채용된다.

3️⃣ GSLB

글로벌 서버 로드 밸런싱(Global Server Load Balancing)은 여러 위치를 가로지르는 부하 분산을 실현하는 방식이다.

예를 들어 서울과 부산에 있는 데이터 센터에 서버를 설치하고 정상일 때는 양쪽 모두에 요청을 할당하고, 어느 한쪽에 장애가 발생했을 때는 장애가 일어난 데이터 센터 쪽 서버에는 할당하지 않게 하는 등 DNS 라운드 로빈에서 문제였던 '장애가 발생한 서버에도 할당할 수 있는 문제점'을 해결하였다.

이처럼 여러 서버에서 서비스를 제공함으로써 가용성과 성능을 향상시키거나 재해나 장애를 대비하는 등 부하 분산은 웹 사이트 신뢰성 향상에 연결된다.

6.2.5. 리버스 프록시

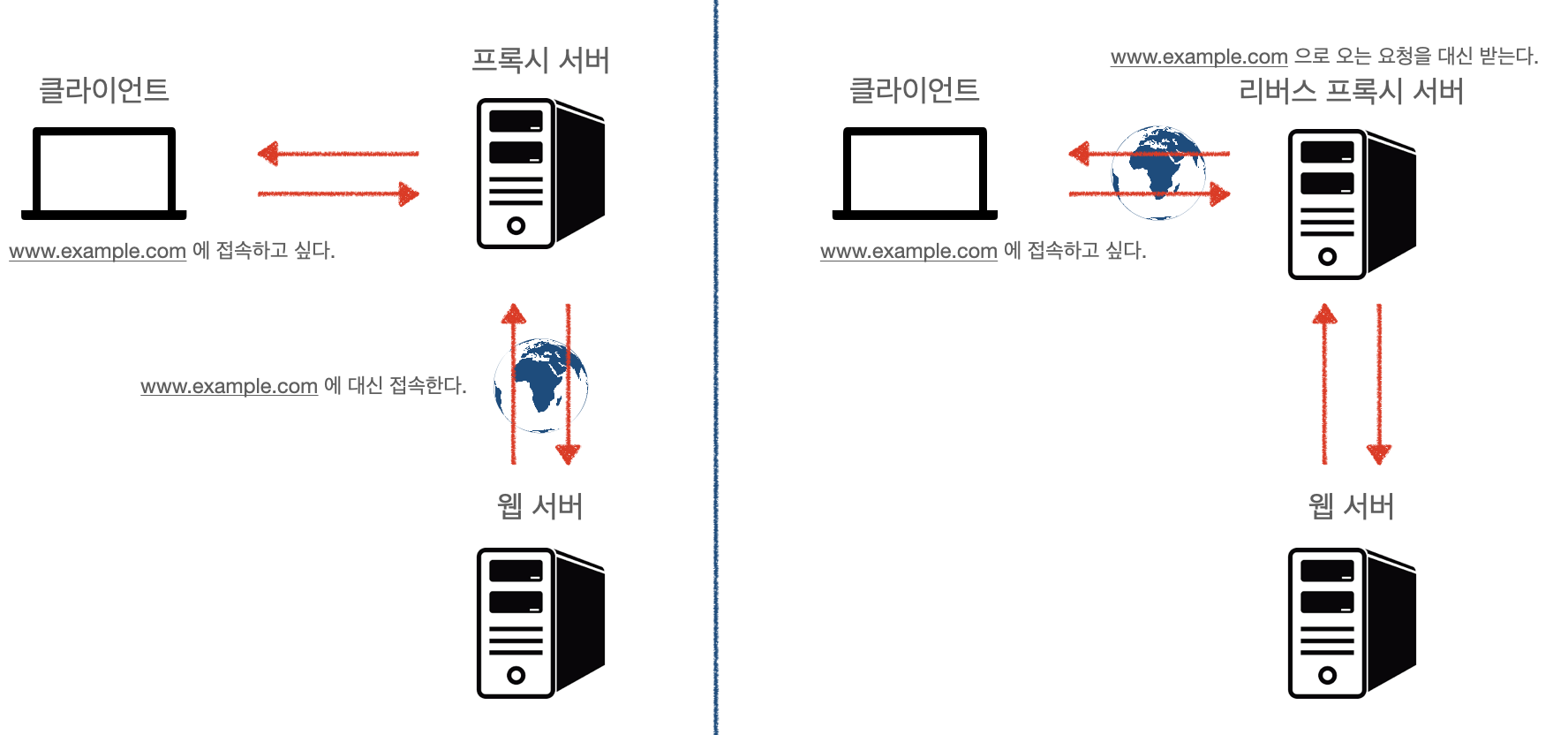

리버스 프록시란 웹 서버 대신에 클라이언트의 액세스를 받는 프록시 서버의 일종디ㅏ. 보통 웹 사이트와 동일한 네트워크에 설치된다.

프록시란 대리나 대행이라는 뜻으로, 프록시 서버는 클라이언트 쪽에 설치되어 클라이언트가 웹 서버에 액세스하는 것을 중계하는 역할을 한다. 즉 웹서버에 액세스 하는 것을 대행한다.

리버스 프록시는 서버 쪽에 설치되어 서버에 대한 요청을 받아 배후에 있는 서버에 넘겨주는 데 사용된다. 즉, 웹 서버가 받을 요청을 대신해서 받는다.

프록시 서버와 리버스 프록시 서버는 모두 캐시 기능을 제공한다. 이미 요청이 있었던 것을 일정 시간 캐시해 두고, 캐시에 일치하는 것은 웹 서버 대신에 프록시 서버(리버스 프록시)가 응답한다. 이렇게 함으로써 웹 서버의 대한 부담을 줄일 수 있다.

리버스 프록시는 캐시 기능 이외에도 부하 분산 기능, WAF7를 제공하여 웹 사이트의 신뢰성 향상에 기여한다.

6.2.6. CDN

CDN(Content Delivery Network)은 동일한 콘텐츠를 많은 배포처, 예를 들어 많은 사용자의 PC나 휴대 전화에 효율적으로 배포하고자 할 때 사용된다. 주로 웹 사이트에 있는 많은 이미지나 동영상 등 용량이 큰 데이터를 많은 서버와 네트워크 대역을 이용하여 클라이언트에 전달하는 데 사용된다. 또한 윈도우와 휴대 전화 운영 체제 업데이트 등도 CDN을 이용하여 효율적으로 전송할 수 있다.

배포처에 가까운 네트워크(커스터머 에지)에 콘텐츠를 배포하는 서버(에지 서버)를 배치해서 구성한다. 에지 서버는 원본 데이터를 가진 서버(오리진 서버)의 데이터 사본을 캐시로 가지고 있다가, 오리진 서버를 대신해서 클라이언트 요청에 응답한다.

사용자 가까이에 있는 서버에서 배포하고, 또 서버 여러 대에서 배포함으로써 더 빠르고 부하에 강한 시스템을 실현했다.

효율적인 배포 외에 DDos 공격에 대한 대책으로도 사용된다.

아래는 대표적인 CDN 서비스이다.

Akamai

엔터프라이즈급 CDN으로 유명하다.

Amazon CloudFront

AWS 서비스 중 하나로 제공되는 CDN 서비스이다.

Cloudflare

주로 개인용으로 무료 플랜이나 소액 플랜을 갖춘 것으로 알려진 CDN 서비스이다. CDN을 기본으로 하면서 보안이나 DDos 공격 대책에 사용한다.

Fastly

다른 CDN에서는 어렵다고 여기는 동적 콘텐츠 캐시 등 독자적인 기능을 제공하는 CDN 서비스이다.

Imperva Incapsula

CDN기능도 있지만, WAF, DDos 공격에 대응하는 측면으로도 강한 서비스이다.

'CS > Network' 카테고리의 다른 글

| [CS-한 권으로 끝내는 네트워크 기초] 5장. 인터넷 서비스의 기반 (0) | 2024.12.03 |

|---|---|

| [CS-한 권으로 끝내는 네트워크 기초] 4장. 네트워크 장비의 종류 (2) | 2024.11.28 |

| [CS-한 권으로 끝내는 네트워크 기초] 3장. 웹을 구현하는 기술 (2) | 2024.11.28 |

| [CS-한 권으로 끝내는 네트워크 기초] 2장. 네트워크를 실현하는 기술 (0) | 2024.11.27 |

| [CS-Network] IT(전산) 필기 시험 대비 네트워크 뿌시기👊🏻 (5) | 2024.10.18 |